製造業の工場に勤務している人を対象に、間接材調達・管理の運用状況やDX化に向けた課題について、アンケート調査を行いました。本記事を含め2回に分けて、調査結果を報告します。前回の1本目では間接材調達・管理業務の現状について紹介しました。今回の2本目では業務で重視されるポイントをもとにDX化に向けた課題を考察します。

第一回の「【調査報告】間接材の調達・管理の現状とDX化の課題(第1回)」の記事はこちら

調査結果サマリ

- 5割がDXの取り組みを実施している

- 自動発注システムの導入が最も多い

- 納期の早さと安定性が重視される

- 購入先の選定理由は抱えている課題感と一致

- 一番困っているのは在庫切れ

- 間接材の調達・管理業務で月平均12時間が消費されている

- 購買部門にかかる業務負荷は月あたり20時間にのぼる

調査概要

- 調査名:間接材の調達・管理に関するDX化状況調査

- 調査方法:インターネット調査

- 実施日:2024年9月10日(火)~9月17日(火)

- 対象者数:614名

- 対象者条件

- 業種:製造業

- 従業員数:100人以上

- 年齢:30歳~65歳

- その他:所属部門以上の間接材購買金額を把握している人

間接材調達・管理業務のDX取り組み状況

5割がDXの取り組みを実施している

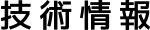

間接材調達・管理に関するDXの活動に取り組んでいるか質問したところ、取り組んでいると回答した人は46.9%、取り組んでいないまたはわからないと回答した人は53.1%でした。従業員の人数別で見ると、従業員人数が多くなるほど、DXに取り組んでいる比率は高くなっていました。

業種別で見ると、とくに取り組みが進んでいるのは一般機械器具(61.8%)で、とくに取り組みが遅れているのはパルプ・紙・加工品(31.2%)でした。

業種によって差は見られるものの、半数近くが何らかの形で、間接材の調達・管理業務のDX化に取り組んでいることがわかりました。

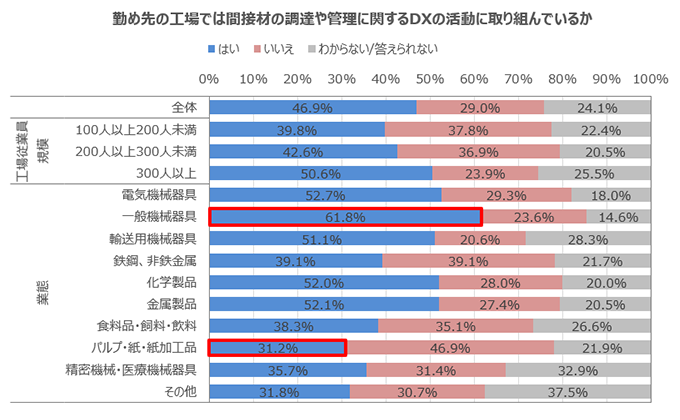

自動発注システムの導入が最も多い

間接材・消耗品の調達や管理に関するDXの具体的な取り組みを質問しました。その結果、取り組み内容として最も多かったのが自動発注システム(38.2%)、続いて安全在庫量の自動計算(29.7%)、リアルタイム在庫管理(28.8%)、購買データ可視化(28.1%)となりました。

この結果を見ると、デジタル技術を活用して、これまで人の手で行ってきた発注や在庫管理を、自動化・見える化する取り組みに力が注がれている傾向が明らかになりました。

間接材購入における課題感

納期の早さと安定性が重視される

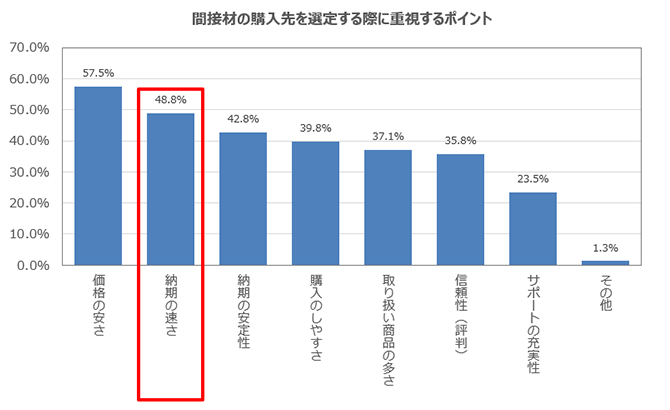

間接材・消耗品の購入先を選定する際に重視するポイントを質問したところ、最も多かったのは価格の安さ(57.5%)でした。続いて納期の早さ(48.8%)、納期の安定性(42.8%)、購入のしやすさ(39.8%)となりました。

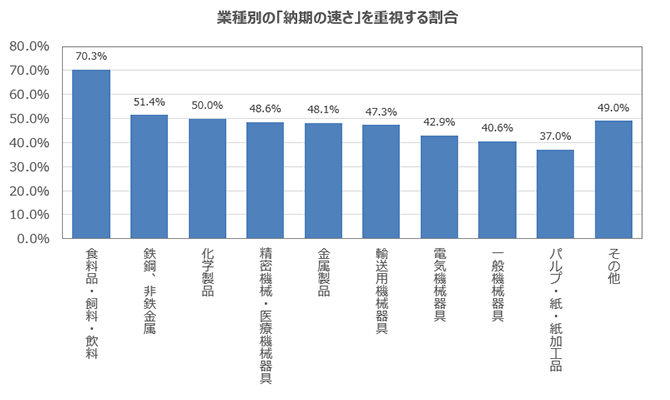

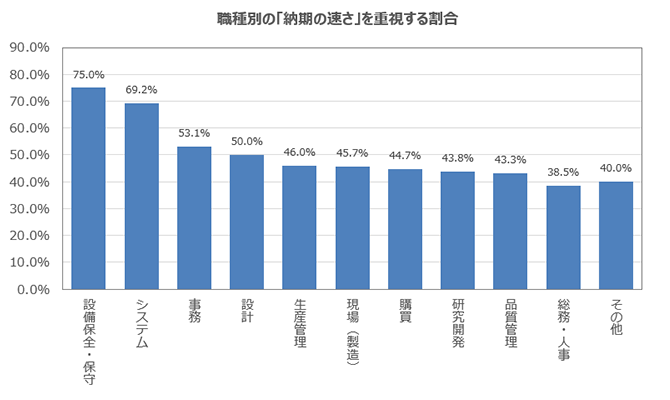

納期の早さに焦点を当ててみたところ、重視する割合がとくに大きかった業種は食料品・飼料・飲料(70.3%)で、職種別では設備保全・保守(75.0%)でした。

価格の安さはどの業種・職種においても共通して重要ですが、納期の早さや安定性・購入のしやすさも4割近くが重視すると回答していました。DXを実現する上では、これらの項目に対応した技術の導入が求められている可能性があります。

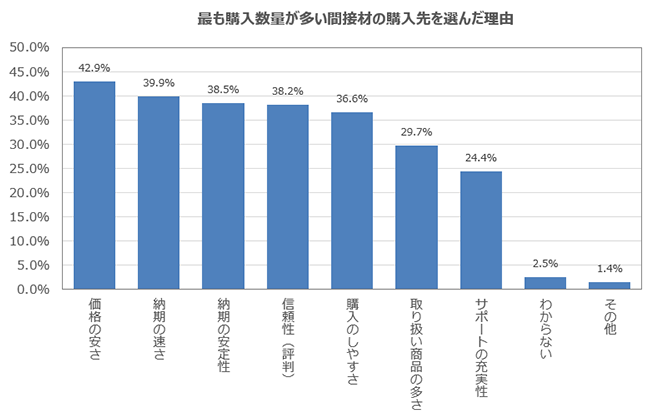

購入先の選定理由は、抱えている課題感と一致

最も購入数量が多い間接材・消耗品の購入先を選んだ理由を質問しました。その結果最も多かったのが、価格の安さ(42.9%)でした。続いて、納期の早さ(39.9%)、納期の安定性(38.5%)、信頼性(38.2%)となりました。この結果は前述の「間接材・消耗品の購入先を選定する際に重視するポイント」の結果とおよそ一致しています。

やはり価格、納期の早さ、安定性は工場において非常に重要なポイントとして認識されており、それが購入先選定において大いに影響していると考えられます。

一番困っているのは在庫切れ

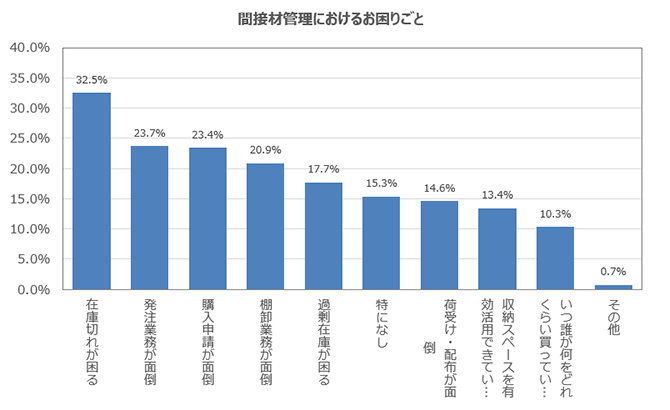

間接材・消耗品管理における困りごとについて質問しました。その結果最も多かったのが、在庫切れが困る(32.5%)でした。続いて、発注業務が面倒(23.7%)、購入申請が面倒(23.4%)、棚卸業務が面倒(20.9%)となりました。

第1回の調査報告で紹介した通り、間接材の調達は商社経由またはECサイト経由で多くの工場が発注していますが、その中でも在庫切れの問題は大きな課題になっていることがわかります。またそれだけではなく、申請・発注業務、棚卸業務が困りごととして大きいことも明らかになりました。

業務負荷

間接材の調達・管理業務で月平均12時間が消費されている

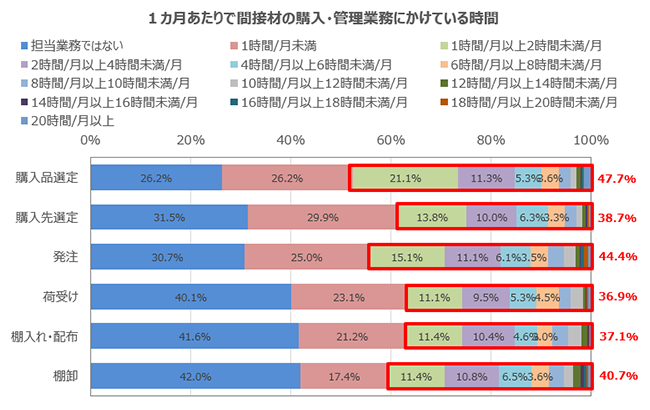

間接材・消耗品の購入・管理に関わる以下業務に1カ月あたりどれくらいの時間をかけているか質問しました。その結果、月に1時間以上を費やしている割合は、購入品選定で47.7%、購入先算定で38.7%、発注で44.4%、荷受けで36.9%、棚入れ・配布で37.1%、棚卸で40.7%でした。

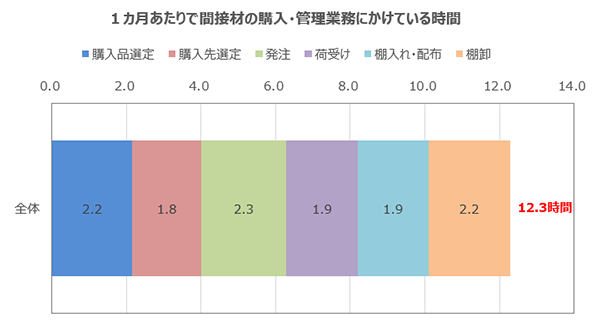

回答者が選択した月あたりの負荷時間を各項目で定量化して平均したところ、購入品選定で2.2時間、購入先算定で1.8時間、発注で2.3時間、荷受けで1.9時間、棚入れ・配布で1.9時間、棚卸で2.2時間となりました。これらを合計すると、月あたり平均で12.3時間がかかっていました。

購買部門にかかる業務負荷は月あたり20時間にのぼる

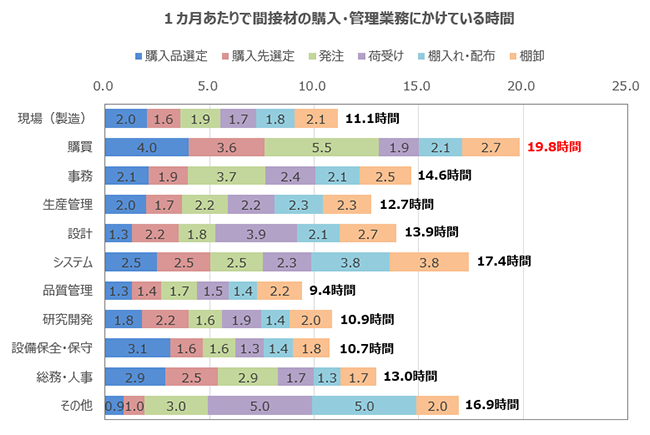

上記と同じ間接材の購入・管理に関わる業務時間の回答結果について、担当部門別の傾向を確認しました。その結果、購入品選定から棚卸までの一連業務の合計時間で、購買部門が突出して業務時間が大きい(19.8時間)ことがわかりました。なかでも占める時間が大きいのは、発注(5.5時間)、購入品選定(4.0時間)、購入先選定(3.6時間)となっていました。

間接材調達・管理業務にかかる業務時間は、部門ごとに差があることがわかりました。購買部門にかかる負荷は突出しており、月あたり3日分程度の勤務時間がかけられている状況にあり、DXでこれらの業務負荷軽減が望まれます。

まとめ

すでに半数近い工場が、間接材の調達・管理業務のDX化に取り組んでおり、今後も取り組みは広がっていくと考えられます。工場現場が解決したい・または解決が望ましい課題は、間接材の在庫切れリスクや安定性、納期の早さとなっていますが、これらはすべて、在庫切れを防ぐ考えにつながるもので、DXによる在庫切れリスクの軽減は、ニーズが高いことがわかりました。

一方で、在庫切れリスクの低減だけが問題ではないこともわかりました。購買部門をはじめとして、購入先の選定から棚卸までにかかる業務負荷は大きく、DXによる業務負荷軽減も、重要なポイントになると考えられます。

第1回と第2回の調査結果を通じて、多くの工場が間接材の調達管理業務のDX化に取り組んでおり、発注の自動化や見える化を目指しているケースが多いことが明らかになりました。一方で、いまだに在庫切れリスクが課題として残っていたり、業務負荷の高さがあったりと、課題は多いといえます。

DX化の方向性としては、「間接業務の削減」「在庫を抱える発想からの脱却」「棚卸の不要化」「利用量の可視化・共有化」が重要になっていくのではないでしょうか。

第一回の「【調査報告】間接材の調達・管理の現状とDX化の課題(第1回)」の記事はこちら