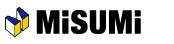

電線と圧着端子と圧着工具の関係

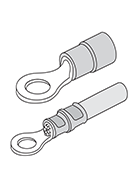

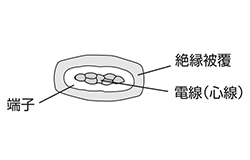

①電線サイズに合った端子サイズを選びます。

一般の圧着端子には使用できる電線サイズの範囲があります。

端子の「電線抱合範囲」

抱合範囲以下の場合「電線抜け」、範囲以上の場合「電線切れ」等が事故の原因となります。

②圧着工具を選びます。

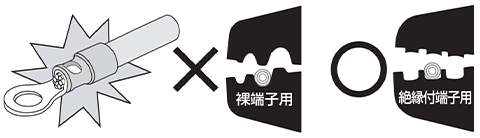

端子の種類によって圧着工具も異なります。適正工具をご使用ください。

端子と適正工具

| 端子 | 適正工具 |

|---|---|

裸圧着端子 |

裸端子用工具 |

絶縁付圧着端子 |

絶縁付端子用工具 |

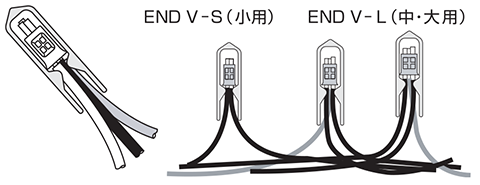

閉端接続端子 |

閉端接続端子用工具 |

絶縁付端子を被圧着端子用工具で圧着。絶縁体が裂け、端子の金属部が露出し、ショートの原因となった。

単線は「裸圧着端子・裸圧着スリーブ」を使用し、絶縁キャップ、絶縁チューブ、テーピング等で絶縁処理を行ってください。

閉端接続子での接続は下記の通りとなります。【JIS C 2807:2003(備考)】

- 電線を圧着する場合、単線及びより線の素線径の最大は1mmとする。

- 素線径が異なる電線を圧着接続する場合で、素線径の大きい方の電線の素線径が0.5mmを超える場合には、原則として素線径の小さい方の電線の素線径を大きい方の電線の素線径の1/2以上とする。

圧着加工の手順

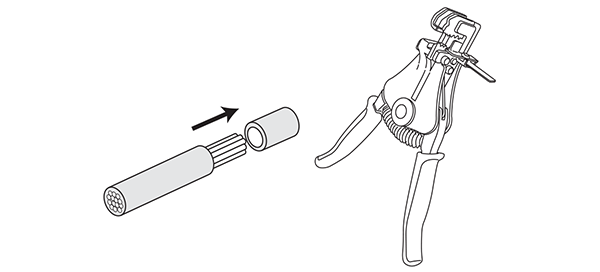

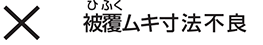

①電線被覆をムキます。

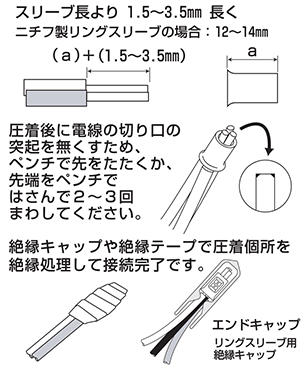

各種端子の取り扱い説明書に合わせ、電線端末の被覆をムキます。端子の種類や形によって被覆ムキの寸法は異なります。

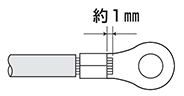

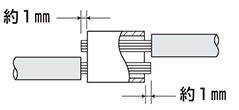

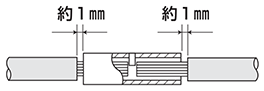

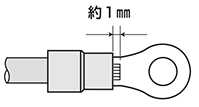

被覆ムキ寸法の目安:芯線は圧着部を貫通していること。電線被覆が圧着部に入り込まないこと。

| 裸圧着端子 |  |

| 裸圧着Pスリーブ |  |

| 裸圧着Bスリーブ |  |

| リングスリーブ |  |

| 閉端接続子 |  |

| 絶縁付端子 |  |

- リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。

- 半透明タイプで、結線状態の確認が可能。

- 安全性(絶縁性能)に優れています。

- 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ。

②圧着します

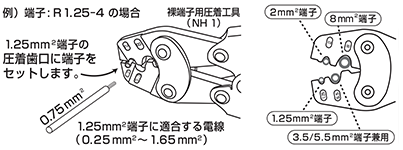

端子サイズごとに圧着する歯口が決められています。

| 1.圧着する歯口の決定 |  |

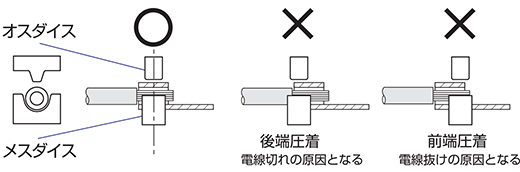

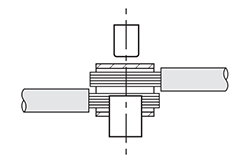

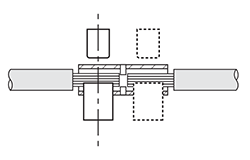

| 2.銀ロー付部を上にし、オスダイスでカシメます。 |  |

| 3.端子を歯口に仮押さえしてから電線を挿入します。 |  |

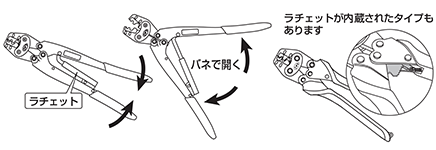

| 4.ラチェットが解除されるまで握ってください。 |  圧着工具のラチェットははずさないでください。 圧着工具のラチェットははずさないでください。ラチェットは圧着不足を防止する目的で取り付けられています。 |

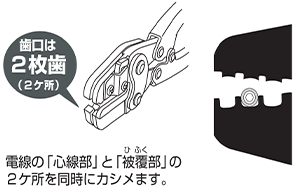

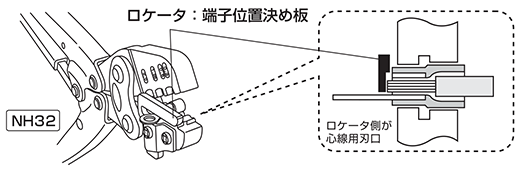

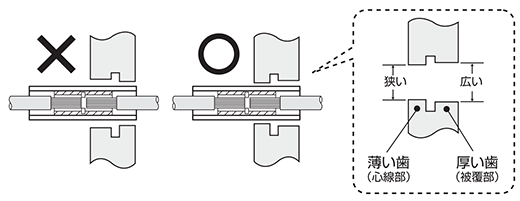

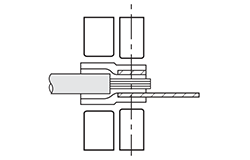

圧着歯口は「心線部」と「被覆部」を2箇所同時にカシメる歯口形状になっています。方向を間違えないよう注意してください。

※絶縁付スリーブなど、丸形・先開形以外の端子を圧着する場合は、このロケータを取り外してご使用ください。

2か所の歯口はそれぞれ高さや幅が異なりますので、端子やスリーブの方向を誤ると心線が十分に圧着出来ず、電線抜けの原因となります。

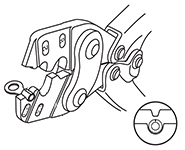

筒部(電線挿入部)の中心を圧着してください。

| 被圧着端子・スリーブ | ||

|---|---|---|

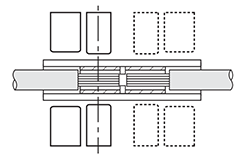

圧着断面 |

Pスリーブ(重ね合せ) |

Bスリーブ(突き合せ) |

| 絶縁付端子・スリーブ | ||

|---|---|---|

圧着断面 |

絶縁付圧着端子 |

絶縁付Bスリーブ |

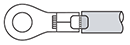

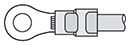

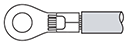

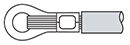

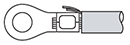

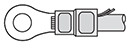

③圧着後の目視検査

| 裸圧着端子 | 絶縁ひふく付圧着端子 | 判定 |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

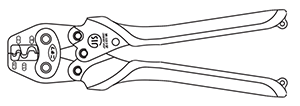

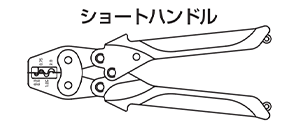

圧着工具の種類

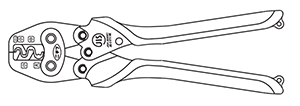

裸圧着端子・スリーブ用

(適用端子サイズ:1.25mm2~8mm2)

(適用端子サイズ:0.3/0.5mm2~2mm2)

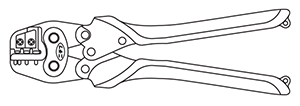

リングスリーブ用

(適用端子サイズ:E 小・中・大)

絶縁付圧着端子・スリーブ用

(適用端子サイズ:0.3/0.5mm2~2mm2)

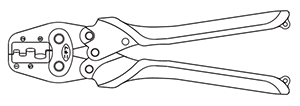

閉端接続端子

(適用端子サイズ:CE1/CE2/CE5/CE8)

※工具はモデルチェンジをする事がありますので、ご了承下さい。

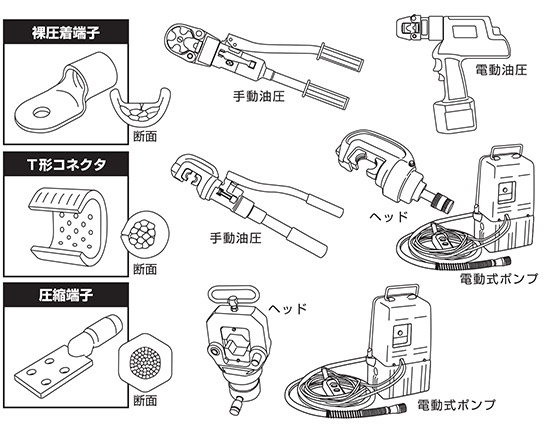

大型圧着端子・圧着端子・T形コネクタ

大型端子の圧着は、手動油圧工具や電動油圧工具、又は圧着ヘッドと油圧ポンプを用いて作業を行います。

[まめ知識]発明と電線接続の歴史

屋内配線における電線の接続は、各国ともに最初は、電線そのものを直接接続し、その後ハンダあげを施して補強する方法が広く行われていました。1925年(大正14年)前後からハンダにたよらない新しい方法が、ヨーロッパやアメリカで開発され、 次第に各国に広まっていきました。

第二次世界大戦後は、圧着接続等の方法が非常な勢いで普及し、今日ではハンダにたよる接続を見ることはほとんどありません。

| 1835(天保6年) | モールス(米国)が有線電信機を発明した。このころから大量に電線の接続が行われるようになった。 |

| 1858(安政5年) | デュボスク(仏国)が世界最初の実用アーク灯を発明。 |

| 1876(明治9年) | ベル(米国)電話機を発明。 |

| 1879(明治12年) | エジソン(米国)が白熱電球を発明。 |

| 1882(明治15年) | ニューヨーク市で世界初の配電が始まった。 |

| 1887(明治20年) | 東京で日本最初の配電が始まった。 |

以来、日本でも屋内配線と配電線の両方に電線の接続が行われるようになりました。

ニチフ社資料より参考